ブロッコリー栽培において、収穫量を格段に増やすための重要な作業がブロッコリー摘心です。

特に、家庭菜園初心者の方にとっては、茎ブロッコリーの育て方で、どのタイミングで摘心を行うべきか、葉っぱを切る必要があるのか、また脇芽かきはどのようにすれば良いのか、疑問が多いかもしれません。

適切な方法を知らないと、せっかくの栽培が失敗に終わることもあります。この記事では、茎ブロッコリーの摘心や葉かきの手順、そして脇芽を大きくする方法まで、栽培のポイントを網羅的に解説します。

ブロッコリー摘心の基本と目的

- 初心者でもわかるブロッコリーの育て方

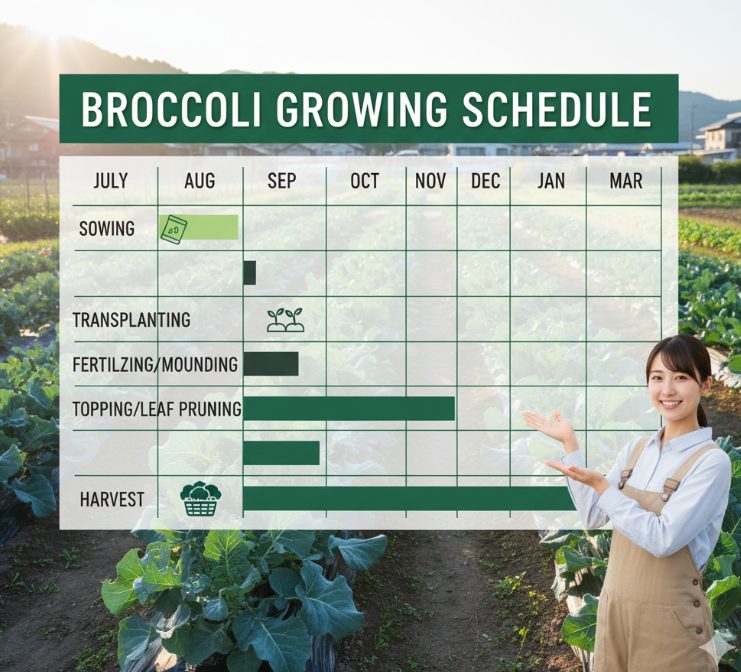

- ブロッコリー栽培の年間スケジュール

- 茎ブロッコリーの摘心はいつやるべきか

- 茎ブロッコリーの葉っぱを切る理由とは

- 収穫量を増やすための葉かきの方法

初心者でもわかるブロッコリーの育て方

ブロッコリーの栽培は、いくつかの基本的なポイントさえ押さえれば、家庭菜園が初めての方でも十分に楽しむことができます。

成功への第一歩は、ブロッコリーが好む生育環境を理解し、それを丁寧に整えてあげることです。

まず、栽培場所の選定が重要となります。ブロッコリーは日光を非常に好む野菜なので、一日を通してよく日が当たる、風通しの良い場所を選びましょう。

十分な日光を浴びることで光合成が活発になり、株が大きく丈夫に育ちます。また、アブラナ科の野菜は特有の病害虫が発生しやすいため、連作障害を避けることが求められます。

最低でも過去1〜2年間は、同じ場所でキャベツ、ハクサイ、カブ、小松菜といったアブラナ科の野菜を栽培していない畑を選んでください。

土づくりのポイント:植え付け前の準備が肝心

ブロッコリーは、水はけと水もちのバランスが取れた、弱酸性から中性の土壌(pH6.0〜6.5)を好みます。植え付けの約2週間前には、苦土石灰を畑全体にまき、よく耕して土壌の酸度を調整します。

そして、植え付けの1週間前になったら、完熟堆肥と、チッソ・リン酸・カリがバランスよく含まれた元肥を施し、再度深く耕しておきましょう。これにより、根が伸びやすく、栄養分をしっかりと吸収できる理想的な土壌環境が完成します。

苗の植え付けは、本葉が5〜6枚に育った頃が最適なタイミングです。畑に植える際は、株と株の間隔を40cm〜50cm程度あけることが、後の生育に大きく影響します。

十分な株間は、葉が重なり合うことなく日光を存分に浴びるために不可欠であり、風通しを確保して病害虫のリスクを低減させる効果もあります。植え付けが完了したら、根付を促すために根元にたっぷりと水を与えてください。

ブロッコリー栽培の年間スケジュール

ブロッコリーは、種まきの時期を調整することで、年に2回(春まき・夏まき)栽培することも可能です。

しかし、家庭菜園で最も一般的なのは、病害虫のリスクが比較的少なく、甘くて美味しいブロッコリーが育ちやすい夏まき・秋冬収穫の作型です。ここでは、関東などの一般的な中間地における、夏まき栽培のスケジュールを詳しく紹介します。

このスケジュールはあくまで一例です。お住まいの地域の気候や、選ぶ品種の特性(早生・中生・晩生)によって作業適期は変動します。種袋の裏面に記載されている情報を必ず確認し、計画を調整してくださいね。

| 時期 | 作業内容 | 詳細とポイント |

|---|---|---|

| 7月下旬〜8月 | 種まき・育苗 | 育苗ポットに種を3〜4粒まき、本葉が出たら間引いて1本立ちにします。夏場の高温と強い日差しは苗にとって過酷なため、寒冷紗などで遮光し、風通しの良い涼しい場所で管理するのが成功の秘訣です。 |

| 8月下旬〜9月 | 植え付け | 本葉が5〜6枚になった頑丈な苗を畑やプランターに植え付けます。植え付け後は、アオムシなどの害虫を防ぐため、すぐに支柱を立てて防虫ネットをかけることを強く推奨します。 |

| 9月〜11月 | 追肥・土寄せ | 植え付けの2〜3週間後を目安に1回目の追肥を行います。その後、2〜3週間ごとに追肥を施します。追肥のタイミングで株元に土を寄せ(土寄せ)、株が風で倒れるのを防ぎます。 |

| 10月〜12月 | 摘心・葉かき | 茎ブロッコリーの場合、頂花蕾が500円玉大になったら摘心します。株が大きく茂ってきたら、風通しを確保するために下部の古い葉をかき取る(葉かき)作業も行います。 |

| 11月〜3月 | 収穫 | 頂花蕾(通常のブロッコリー)は直径12〜15cmが収穫適期です。側花蕾(茎ブロッコリー)は、蕾が硬く締まっているうちに次々と収穫します。追肥を続けることで、長期間の収穫が可能です。 |

茎ブロッコリーの摘心はいつやるべきか

茎ブロッコリー(スティックセニョールなど)の栽培において、収穫量を最大化させるための最も重要な作業が「摘心」です。

摘心とは、植物の頂点にある芽(頂芽)を取り除くことで、その下にある脇芽(側芽)の成長を促す剪定技術の一つです。この作業を適切な時期に行うことで、1本の株から数多くの側花蕾(スティック状のブロッコリー)を収穫できるようになります。

摘心のベストタイミングは、株の中心部分に最初にできる蕾(頂花蕾)が、500円玉くらいの大きさ(直径2〜3cm)になったときです。

この小さな頂花蕾を収穫することで、植物の成長ホルモンの流れが変わり、それまで抑制されていた脇芽が一斉に伸び始めます。このタイミングを逃し、頂花蕾が大きくなりすぎると、株の栄養分が頂花蕾に集中してしまい、結果として脇芽の数や太さが物足りなくなってしまいます。

摘心が遅れるとどうなる?

頂花蕾の収穫が遅れ、花が咲いてしまうと、茎が硬化して苦味が増し、食味が著しく低下します。

また、植物のエネルギーが種の形成(子孫を残すこと)に向かってしまうため、脇から出てくる側花蕾の数も大幅に減少してしまいます。美味しさと収穫量の両方を確保するためには、早めの判断と作業が何よりも重要です。

摘心を行う際は、病原菌の侵入を防ぐため、アルコールなどで消毒した清潔なハサミやカッターナイフを使用してください。

切り口は、雨水や灌水の水が溜まらないように、茎に対して斜めにカットするのがプロのテクニックです。これにより、切り口が乾燥しやすくなり、軟腐病などの病気のリスクを低減させることができます。

茎ブロッコリーの葉っぱを切る理由とは

ブロッコリーの葉を切る作業、通称「葉かき」は、株を健全に育て、品質の高い花蕾を収穫するために非常に有効な管理作業です。

もちろん、光合成を行う重要な器官である葉を、むやみに取り除くべきではありません。しかし、特定の葉を適切なタイミングで取り除くことには、いくつかの明確なメリットがあります。

葉かきの最大の目的は、株内部の風通しと日当たりを劇的に改善することです。ブロッコリーは生育旺盛で、特に栽培中期以降は葉が大きく茂り、株元は密集状態になります。

このような環境は、湿気がこもりやすく、カビが原因の病気(軟腐病など)が発生する温床となります。株元に近い古い葉や、内向きに生えて重なり合っている葉を選択的に取り除くことで、株全体に風と光が通り、病気のリスクを大幅に減らすことができます。

また、下葉を整理することは、害虫対策の観点からも重要です。アオムシやヨトウムシなどの害虫は、日中は葉の裏や株元の暗がりに隠れていることが多く、葉が密集していると発見が遅れがちです。

不要な葉を取り除くことで、害虫の隠れ家を減らし、早期発見・早期駆除に繋がるのです。言ってしまえば、葉かきは、株の健康を維持するための「予防メンテナンス」とも言えるでしょう。

収穫量を増やすための葉かきの方法

それでは、具体的にどのように葉かきを行えば、収穫量増加に繋がるのでしょうか。ポイントは「どの葉を、いつ、どれくらい切るか」を正しく見極めることです。

株の生育を助ける効果的な葉かきの方法をマスターしましょう。

葉かきの主な対象となる葉

- 古い下葉:地面に近く、黄色く変色し始めた葉。光合成の能力が低下しており、病気の発生源になりやすいです。

- 病害虫の被害葉:病斑や虫に食われた跡がある葉。被害の拡大を防ぐため、見つけ次第速やかに取り除きます。

- 密集・交差している葉:内側に向かって生え、他の葉の陰になっている葉。これらを取り除くことで、株の中心部まで日光が届くようになります。

葉かきは、清潔なハサミを使い、葉の付け根(茎との分岐点)から cleanly 切り取ります。このとき、茎を傷つけないように注意してください。

一度に大量の葉を取りすぎると、株がショックを受けて生育が一時的に停滞したり、光合成能力が低下してしまったりする可能性があります。そのため、一度の作業で取り除くのは2〜3枚程度に留め、株の様子を見ながら数日おきに行うのが賢明です。

特に、茎ブロッコリーの場合は、側花蕾(脇芽)の生育促進が大きな目的です。摘心後、側花蕾が伸びてきたら、その周辺の葉をかき取り、日光が直接当たるようにしてあげると、生育が格段に良くなります。光を浴びた側花蕾は、より太く、甘みのあるものに育ちます。

ブロッコリー摘心後の管理と栽培のコツ

- 脇芽を大きくする方法と追肥のタイミング

- たくさん収穫するための脇芽かき

- ブロッコリー栽培でよくある失敗例

- V字仕立てでのブロッコリー栽培

- 正しいブロッコリー摘心で収穫量アップ

脇芽を大きくする方法と追肥のタイミング

摘心後、ブロッコリーは全てのエネルギーを脇芽(側花蕾)の成長に注ぎ込みます。この重要な時期に、脇芽をより大きく、そして数多く収穫するためには、適切なタイミングでの栄養補給、すなわち「追肥」が絶対的に不可欠です。

追肥を行う最初の絶好のタイミングは、頂花蕾を摘心した直後です。この追肥は、これから一斉に成長を始める無数の脇芽にとってのスタートダッシュのエネルギーとなります。

その後は、側花蕾の収穫が続く限り、2〜3週間に1回の頻度で定期的に追肥を続けるのが、長期間にわたって収穫を楽しむための理想的なサイクルです。追肥を怠ると、収穫の後半になるにつれて側花蕾が細く、小さくなってしまいます。

効果的な追肥の方法

肥料は、株の根元に直接ばらまくのではなく、根が最も活発に水を吸収する「根の先端」に届けることを意識します。

マルチシートを使用している場合は、一度シートをめくり、畝の肩(端の方)に深さ5cmほどの溝を掘り、そこに肥料を入れて土をかぶせ戻す「溝施肥」が効果的です。

こうすることで、肥料成分が雨で流れにくく、根が効率よく栄養を吸収できます。

使用する肥料の種類は、鶏糞や油かすなどの有機肥料や、チッソ・リン酸・カリがバランス良く配合された野菜用の化成肥料が適しています。

特に、生育初期は体の成長を促すチッソ分を、花蕾が形成され始めたら実の成長を助けるリン酸やカリを多く含む肥料へと切り替えると、より品質が向上します。

また、速効性のある液体肥料を、水やりを兼ねて定期的に与えるのも手軽で良い方法です。

たくさん収穫するための脇芽かき

茎ブロッコリーは、摘心を行うと株の各所からたくさんの脇芽を発生させます。

これを全て育てて多くの本数を収穫するのも一つの楽しみ方ですが、より一本一本が太く、食べ応えのある立派な側花蕾を収穫したい場合には、「脇芽かき」というひと手間を加えることをお勧めします。

脇芽かきとは、出てきた脇芽の中から、明らかに細いもの、生育が他に比べて遅れているもの、密集して生えているものなどを早期に取り除き、育てる脇芽の数を制限する作業です。これにより、株の栄養が残された少数の脇芽に集中し、一つひとつが大きく、質の高いものに育ちやすくなります。

ただし、この方法は、全体の収穫「本数」は減るものの、収穫物の「質」を高めたい場合に有効なテクニックです。

家庭菜園で、できるだけ多くの本数を長期間にわたって楽しみたいという場合は、特に脇芽かきをせず、出てきた芽を全て収穫する放任栽培でも全く問題ありません。

どちらの方法を選ぶかは、まさに栽培の目的次第です。太いアスパラガスのような食感と甘みを追求したいなら脇芽かきを、収穫の喜びを何度も味わいたいなら放任栽培を選ぶと良いでしょう。栽培に慣れてきたら、株ごとに方法を変えて比較してみるのも面白いかもしれませんね。

ブロッコリー栽培でよくある失敗例

ブロッコリー栽培は比較的容易ですが、いくつかの典型的な失敗パターンが存在します。事前にこれらの原因と対策を学んでおくことで、多くのトラブルを未然に防ぎ、成功の確率を格段に高めることができます。

花が咲いてしまった(蕾が開いた)

これは「ボトニング(早期出蕾)」や「トウ立ち」と呼ばれる現象で、収穫適期を大幅に逃したことが主な原因です。

蕾が黄色く開き始めると、食感は筋っぽくなり、風味も大きく落ちてしまいます。花蕾は蕾が硬く、ぎゅっと締まっているうちに収穫することを常に心がけましょう。特に、気温が上昇する春先は成長が早まるため、こまめな観察が重要です。

害虫の被害

アブラナ科の野菜であるブロッコリーは、多くの害虫にとってご馳走です。特に、モンシロチョウの幼虫(アオムシ)やコナガの幼虫、アブラムシは発生しやすく、放置すると葉や花蕾が食い荒らされてしまいます。

最も確実で安全な対策は、植え付け直後から収穫まで、目の細かい防虫ネットでトンネル栽培を行うことです。詳細は、農林水産省の病害虫に関する情報なども参考に、適切な対策を講じましょう。

茎に穴が開く(花蕾空洞症)

収穫したブロッコリーの茎を切ると、中心に空洞ができていることがあります。これは「花蕾空洞症」と呼ばれる生理障害で、主に生育期の急激な成長によって、ホウ素などの微量要素が欠乏することが原因とされています。

食べる上での問題はありませんが、予防のためには、適正な量の肥料を適切な時期に施し、土壌の急激な乾燥や過湿を避けることが大切です。

蕾が紫色に変色した

冬の厳しい寒さに当たると、ブロッコリーの蕾の表面が紫色に変色することがあります。これは、植物が寒さから身を守るために生成するポリフェノールの一種「アントシアニン」によるもので、病気や劣化ではありません。

むしろ、この紫色は、糖分が蓄積されて甘みが増しているサインとも言えます。茹でると鮮やかな緑色に戻りますので、全く心配なく、美味しくいただけます。

V字仕立てでのブロッコリー栽培

従来のブロッコリー栽培の常識である「1株から1つの頂花蕾」を覆す、画期的な栽培方法が農研機構が開発した「V字仕立て」です。この技術を用いると、1つの苗からLサイズの立派なブロッコリーを同時に2本収穫することが可能になり、限られたスペースでも収穫量を約1.5倍以上に増やすことができます。

この技術の最大のポイントは、本葉が9〜11枚に展開した若い苗の段階で成長点を摘み取ることです。茎ブロッコリーの摘心よりも、さらに早いタイミングで、主茎の成長を止めるのが特徴です。

V字仕立ての具体的な作業手順

- 本葉が9〜11枚の苗を選び、中心にある成長点を、指で丁寧かつ確実につまみ取ります。

- 摘心後、7〜10日ほどで葉の付け根から数本の脇芽が力強く伸びてきます。

- それぞれの脇芽の成長具合を見極め、株のバランスが良くなるように、互いに逆方向に出ている最も元気な脇芽を2本だけ残し、他の脇芽は全て根元からかき取ります。

- 残された2本の脇芽が、まるでVの字のように均等に成長し、それぞれの先端に大きな花蕾が形成されます。

この方法では、1株で2個分の花蕾を育てるため、通常よりも多くの栄養を必要とします。そのため、追肥の量を慣行栽培の1.3倍程度に増やすことが推奨されています。

また、摘心によって生育が一時的に停滞するため、収穫時期が通常より1〜2週間遅れることも考慮し、霜が降りる時期から逆算して栽培計画を立てることが成功のカギとなります。

正しいブロッコリー摘心で収穫量アップ

- ブロッコリーの摘心は収穫量を増やすための重要な作業

- 茎ブロッコリーは摘心で側花蕾の発生を促す

- 頂花蕾が500円玉大になったら摘心の最適なタイミング

- 摘心が遅れると脇芽の成長が悪くなり食味も落ちる

- 摘心する際は切り口が斜めになるようにカットする

- 葉かきは株の風通しと日当たりを改善する目的で行う

- 黄色くなった下葉や密集した葉を中心に切り取る

- 摘心後は脇芽の成長を促すために必ず追肥をする

- 追肥は2〜3週間に1回のペースで収穫中も続ける

- 脇芽かきは太い側花蕾を育てるための技術

- 害虫対策には防虫ネットの利用が最も効果的

- 蕾が紫色になるのは寒さによるもので品質に問題はない

- V字仕立ては1株から2個の大きな花蕾を収穫する応用技術

- 栽培方法を理解すれば初心者でもブロッコリーは育てられる

- 計画的な管理で家庭菜園でもたくさんの収穫が楽しめる